大切な書類の整理方法と保管場所

家庭における書類の収納アイデア

家庭には、契約書や保険証書、診察券、学校関係の書類、公共料金の明細書など、多岐にわたる重要書類が日々蓄積されていきます。

これらを適切に管理せずに放置しておくと、必要な時に見つからず慌てる原因になります。

書類といっても色々ありますからね。

コンビニのレシートから生命保険や年金の書類まで。

必要な時になってから探しても見つからなくて慌てるんですよね。

書類の整理と保管のちょっとしたヒントになればと思います。

家庭における書類の収納は、まず「分類」と「保管場所の明確化」が基本です。

書類は大きく分けて以下のように分類できます。

・ 期間限定保管:年金通知書、税金関係、医療費通知など、一定期間保管が必要な書類

・ 随時確認 :取扱説明書、保証書、学校のお便り、日常的に確認することがある書類

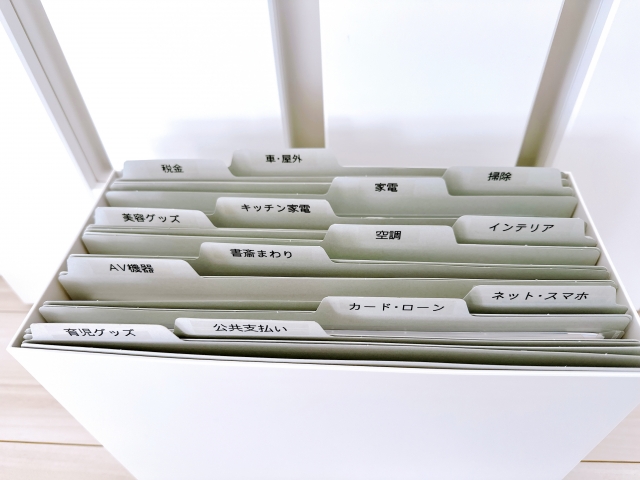

この分類をベースに、クリアファイルや個別フォルダーを使って分類・整理するのが基本です。

透明なファイルを用いることで中身が見やすく、目的の書類をすぐに探し出すことが可能になります。

また、書類を保管する棚や引き出しには「インデックスラベル」をつけておくことで、誰でも一目で内容が分かる状態を維持できます。

効率的な収納アイデア

書類を効率的に収納するためには、「日常的に使う書類」と「長期保管用の書類」を分けることがポイントです。

よく使う書類はアクセスしやすい場所に配置し、長期保管用の書類は湿気や劣化を防げる環境に置くようにしましょう。

例えば、学校のお知らせや家計簿、町内会のお知らせなど日常的に見る必要がある書類は、リビングやキッチンの一角に設置した書類トレイや壁掛けファイルにまとめると便利です。

長期保管用の書類は、押し入れやクローゼット内に専用の収納ボックスを用意し、防湿剤や乾燥材を入れておくことで状態を保ちやすくなります。

耐火金庫の活用も有効で、特に契約書や権利証などの重要書類は火災時でも守れる場所に保管することが理想です。

収納アイテムの活用方法

書類整理には、専用の収納アイテムを使うことが効率化の鍵です。

以下は実際に役立つ収納グッズの一例です。

用途ごとに色分けしたクリアファイルを使い、ファイルボックスに立てて収納すれば見た目もすっきり。毎月の明細や保険関連など、カテゴリごとに分けるのがコツです。

2. 蛇腹式フォルダー(アコーディオンファイル):

スペースが限られている場所では、仕切りが多く自立もする蛇腹式フォルダーが便利。レシート・領収書・確定申告用書類などの一時保管にも向いています。

3. ファイルキャビネット:

収納力が高く、鍵付きのタイプなら防犯面でも安心です。家庭であっても、書類を多く扱う世帯や在宅ワークを行う場合には導入価値があります。

4. バインダーとポケットリフィル:

保証書や取扱説明書を1枚ずつ収納するのに便利。A4だけでなくA5サイズにも対応したリフィルを用意しておくと、サイズ違いの書類も統一感をもって整理できます。

定期的な見直しや整理整頓の習慣を持つことで、書類が不要に溜まるのを防ぎ、災害時や急な手続きにも素早く対応できるようになります。

大切な情報を「見える化」して、家庭の書類管理をスムーズに保ちましょう。

書類の分類と管理方法

書類の種類別分類

家庭で扱う書類は、大きく分けていくつかのカテゴリに分類できます。

分類を明確にすることで、必要な書類を迅速に取り出すことができ、紛失や見落としのリスクを大きく減らすことが可能になります。

主な分類は以下の通りです。

・金融関連書類 :通帳、クレジットカードの明細、年金通知、保険契約書など

・医療・健康関連 :診察券、医療費の明細、薬の説明書、健康診断結果など

・子ども関連 :学校からのプリント、通知表、成績表、学習関係の資料など

・住宅・契約関係 :住宅ローンの契約書、不動産関係書類、修繕記録など

・その他の重要書類:保証書、取扱説明書、年賀状、家計簿など

これらを項目別にファイルやボックスに分け、視覚的にも判別しやすいようラベリングしておくことがポイントです。

デジタル化が進んでいる現在でも、紙ベースの原本が必要な場面は多いため、一定の整理基準を持つことは不可欠です。

書類の長期保管と短期保管の分類

書類には保存期間の異なるものが混在しています。

すべてを一括で保管してしまうと探しにくくなり、期限切れの書類をいつまでも手元に置いてしまうことになります。

そのため、「長期保管」「短期保管」「一時保管」の三分類を基本とし、それぞれに合った保管スペースを確保しましょう。

保険証書、不動産関連、遺言書、契約書など。これらは破損・紛失リスクを避けるため、専用の耐火収納ボックスや鍵付きの引き出しに保管するのが望ましいです。

・短期保管書類:

給与明細、請求書、医療明細、公共料金の支払い通知など。使用期間が数か月〜1年程度の書類は、定期的な見直しを前提に管理する必要があります。

・一時保管書類:

学校の配布プリント、イベントの案内、チラシなど。期限が過ぎれば廃棄できるため、定期的に「整理デー」を設けて見直す習慣を作るとよいでしょう。

収納スペースの場所や容器にも工夫を加え、長期保管用は安全性を重視した収納、短期や一時保管用はアクセス性を優先するなど、目的に応じて整えることが大切です。

一時置き場の必要性と設置方法

日常生活の中では、郵便物や領収書、学校からのプリントなどが溜まりがちです。

これらを一時的に収める「一時置き場」を確保しておくことで、テーブルの上に書類が散乱するのを防ぎ、後の整理を効率化できます。

一時置き場としておすすめなのは、玄関やリビングの一角に設けた書類トレイ、バスケット、スタンド型ファイルなど。

重要なのは「必ず目に入る位置」に設置することです。

自然と手が伸びる場所にあることで、書類が他の場所に放置されるのを防げます。

家族全員が共有できるルールを決めておくと、管理が楽になります。

領収書や資料の整理方法

領収書やレシート類は、日々の生活の中で最も頻繁に発生する書類の一つです。

これらを効率よく整理するには、月ごとのポケットフォルダーや蛇腹式ファイルを用意し、「日付順」や「費目別」に分類して収納するのが一般的です。

家計簿をつける人にとっては、日々の入力が終わったらすぐに処分するルールを作ると、無駄に領収書類が溜まることを防げます。また、確定申告などで必要な領収書は、専用の「経費ファイル」を用意して、分類・保存を徹底することが必要です。

まとめ

私が、書類の整理をちゃんとやろうと思ったきっかけは、探してる書類がなかなか見つからなくて、よくイライラしてたからなんです・・・w

で、気づいたんですよね。書類って、ただ片付いてるだけじゃダメで、「必要なときにすぐに取り出せる」っていうのが一番大事だなって。

要は、どこかで覚悟を決めるということです。

もっともらしいことを言ってしまいましたが、そういうことです。

覚悟を決めると、そこが始まりになるんですね。

まず最初にやったのは、書類を種類ごととか、どのくらいの期間保管するかで分けること。

これ、意外と面倒なんですけど、一度しっかりやると、あとがめちゃくちゃ楽になるんですよ。

あとは、整理した後もちゃんと維持できるように、「郵便物は届いたらすぐ分ける」とか、「とりあえず入れる一時置き場を決めておく」とか、「月に1回見直す日を決める」っていうルールを家族で決めました。

こういうのが日常に馴染んでくると、不思議と管理の手間がグッと減るんですよね。

特に注意してるのが、保険関係とか不動産の書類みたいに長期で保管しなきゃいけないもの。

そういうのは、万が一の災害とかに備えて、耐火ケースに入れたり、場所もちゃんと決めて保管してます。

こうやって書類整理をちゃんとやるようになってから、うちの中の情報がスッキリして、暮らし全体がスムーズになった感じがします。

「とりあえずここに置いておこう」が減っただけで、なんか安心感が違うんですよね。

ほんのちょっとの工夫でも積み重ねていけば、家庭の中の書類管理って確実にラクになりますよ。