防災グッズの保管場所を考える

防災グッズ保管の基本知識

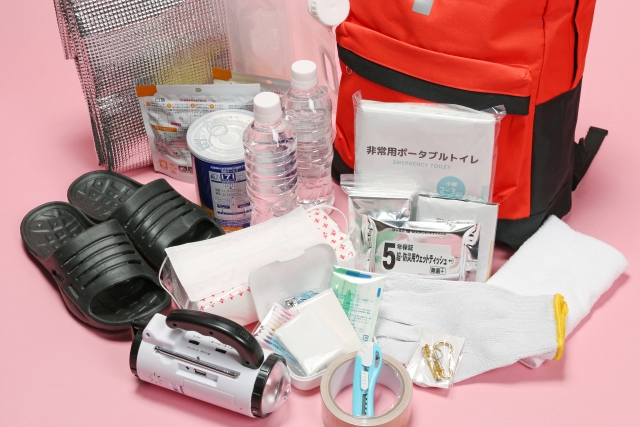

防災グッズの保管において最も重要なのは、「迅速に取り出せること」と「災害時に機能を果たす状態であること」です。いくら中身が充実していても、地震や火災、停電などでアクセスできなければ意味がありません。

私もそうでしたが、「防災グッズ」というと、備蓄するモノを真っ先に想像しますが、それと同じくらい、いやそれ以上にその保管場所が大事なんです。

いざ災害が起きた時に、用意した防災グッズを手に取れなければ何の役にも立たないということになるからです。

食品や電池類などは経年劣化するため、定期的な点検・入れ替えが必要です。基本的には防災グッズは3つのカテゴリーに分けて考えるとよいでしょう。

発災直後にすぐ避難するためのセットなので、玄関や寝室の出入り口付近に設置すると良いでしょう。

2. 在宅避難用(備蓄品):

自宅での避難生活を支える備蓄品なのでリビングや納戸などスペースに余裕のある場所に保管するのがベストです。

3. 車載用・屋外用:

外出中や車中泊用として、車や物置などに分散して保管するのがベストです。

以上のモノを「一か所にまとめない」ことも重要です。災害時は一部の部屋に入れないこともあるため、複数箇所への分散がカギになります。

保管場所を選ぶ考え方

保管場所を決める際は、「災害の種類」「避難ルート」「建物の構造」を考慮しましょう。

玄関や寝室など、素早く手に取れる位置に非常持ち出し袋を置くことが理想的です。

・ 水害対策:

床下や1階の低所に置くのは避け、2階以上に備蓄するのが安全です。

・ 火災や停電:

感電や火の回りを避けた場所に設置することが求められます。

公共施設や集合住宅の場合、共有スペースに設置される備蓄品もあるため、個人の備蓄とバランスを取りながら配置を考えることも重要です。

一軒家の最適な防災グッズの保管場所

一軒家での防災グッズおすすめ保管場所

一軒家では、各階層やスペースの自由度が高いため、効率よく防災グッズを保管することで、より柔軟な災害対応が可能になります。基本的には「避難のしやすさ」「アクセスの良さ」「安全性」を優先して保管場所を選びましょう。

非常持ち出し袋の保管場所としては、

玄関収納やシューズクロークに置くのが理想的です。出入り口に近いため、地震や火災時にすぐ持ち出せます。

次におすすめなのは寝室。特に夜間の地震を想定し、ベッドサイドやクローゼット内に備えておくと安心です。

2階建て以上の家では、各階に最低1セットの非常持ち出し袋を保管すると、どの階にいても初動対応が取れます。

階段下のスペースや廊下収納、洗面所横の空間など、デッドスペースを活かした保管も有効です。

常に「ここからすぐ取り出せるか」「家族全員が把握できているか」を確認しながら、保管場所を選びましょう。

防災グッズの保管場所としての物置

屋外に設置された物置は、在宅避難用の防災グッズや大量の備蓄品の保管に適しています。特に水やカセットコンロ、カセットボンベ、保存食、トイレットペーパーなど、室内に置くにはスペースを取るアイテムをまとめて収納するのに便利です。

防水・防湿対策:

収納棚にスノコを敷いたり、密閉コンテナや樹脂製収納ボックスを活用し、湿気や雨水の侵入からグッズを守ることが重要です。

鍵の管理:

物置が施錠されている場合、非常時にすぐ開けられるよう、鍵の保管場所も家族全員が知っておく必要があります。番号式ロックや屋外鍵収納ボックスを活用する方法もあります。

季節ごとの見直し:

高温や極寒の時期には内部の温度変化が激しいため、電池や食品類は劣化の可能性が高く、定期的に中身を確認・入れ替える必要があります。

災害で建物の一部が損壊した場合、屋外に置いた防災グッズが取り出しやすくなる可能性もあるため、屋内との分散保管が効果的です。

各部屋ごとの置き場工夫

一軒家の特徴は、各部屋に収納やスペースが確保しやすいことにあります。

防災グッズを「家族の動線に沿って」配置しておくことで、日常生活を妨げず、かつ非常時の行動がスムーズになります。

家族が集まる場所として、小型のラジオや懐中電灯、防寒グッズ、簡易トイレなどをキャビネットに常備。

寝室:

ベッド脇に懐中電灯、スリッパ、軍手、非常用ホイッスル、予備のメガネや薬を防災ポーチに収納して用意。

子供部屋:

お子さん用に軽量の非常用持ち出しリュックを用意しておき、簡単な使い方を一緒に練習しておく。

トイレや洗面所:

断水対策として、トイレットペーパー、水のう、除菌シートなどの備蓄を収納棚に入れる。

キッチン:

停電時にも使えるカセットコンロや保存食、飲料水の備蓄に最適。冷暗所に向いたスペースを確保して保管。

生活に密着した空間に少量ずつ配置することで、災害時に「必要な場所で必要な物が使える」備えが実現します。

分散保管のメリットとその方法

防災グッズを1か所にまとめてしまうと、地震による倒壊や火災、浸水などでアクセスできなくなるリスクがあります。そのため、家の中・外に複数の保管ポイントを設ける「分散保管」は非常に有効な手段です。

災害時のアクセス性向上:

一部の部屋に立ち入れなくなっても、別の場所に用意してある備蓄品で対応可能となります。

用途別に最適化:

持ち出し用、防寒用、衛生用などを目的ごとに分けて収納すれば、使用時の取り出しが容易になります。

紛失・盗難対策:

一箇所に集中させないことで、盗難や誤って処分するリスクも軽減されます。

分散保管を行う際は、「家族で共有しているリスト」を作ることが大切です。保管場所ごとに中身を記録し、定期的に点検日を設けて更新する習慣を持ちましょう。

一軒家という特性を活かして、収納の自由度を最大限に利用し、ライフスタイルに応じた柔軟な備えを構築することが、実効性のある防災対策につながります。

マンションやアパートの防災グッズ保管方法

限られたスペースでの分散収納

マンションやアパートは、一軒家と比べて収納スペースが限られているケースが多く、防災グッズの保管場所に悩む人も少なくありません。しかし、狭いスペースでも工夫次第で効率的な備えが可能です。

ポイントは

「生活動線に沿って小分けに保管する」

「死角やデッドスペースを活かす」

「避難時の導線を意識する」

ことです。

災害時、特に地震では室内に倒壊や転倒のリスクがあるため、

防災グッズは

「すぐに取り出せる位置」

「アクセスが確保される可能性が高い場所」

に分散保管するのが基本です。

以下のように、家の各エリアで役割に応じた防災アイテムを配置していくのが効果的です。

玄関周り

玄関は災害時にもっともスムーズに避難行動が取れる場所の一つです。したがって、「非常持ち出し袋」は玄関の下駄箱の下やシューズラックの最下段、玄関脇の収納スペースに保管するのが理想的です。

マンションでは玄関が狭く、物を多く置けないこともありますが、縦型のスリムラックや壁掛け式の収納袋を活用すれば、限られた空間でも収納力を確保できます。また、出入り口に近いため、急な避難時でも即座に持ち出せる点は大きなメリットです。

クローゼットや押し入れ

寝室やリビングにあるクローゼット、押し入れは、比較的スペースを確保しやすく、防災グッズの中でも「在宅避難用」の備蓄品を置くのに適した場所です。

奥行きがある場所なので整理整頓でかなりの防災グッズを入れることが可能です。

キッチンとトイレ

キッチンは日常的に使用する場所だからこそ、消耗品や保存食などの「ローリングストック」に最適です。缶詰、レトルト食品、インスタント麺、飲料水などを床下収納やシンク下に常備し、定期的に入れ替える習慣をつけましょう。

また、災害時に重要になるのが「トイレ対策」です。断水や排水の機能停止が発生した場合に備えて、トイレや洗面所の収納に「簡易トイレ」「凝固剤」「防臭袋」などを常備することをおすすめします。狭いスペースでも、圧縮パックやケースに入れておくことで清潔に保管できます。

ベランダ

マンションのベランダは、法的には避難経路としての役割があるため、大型家具などを置くのは制限されることが一般的ですが、一定のルールを守れば「屋外備蓄」の場としても機能します。

また、ベランダが避難経路として使われる可能性がある以上、収納はあくまで「取り出しやすく、かつ邪魔にならない」ことが前提です。折りたたみ式のボックスや、上に物を置けないような低い収納ケースを選ぶなど、形状にも配慮しましょう。

車を防災グッズの保管場所に

車内の保管場所アイデア

車は移動可能な「もうひとつの避難所」として、防災グッズの保管場所としても非常に有効です。特に地震や大雨などで自宅に戻れない場合や、避難所に入りきらない状況では、車内での一時避難が選択肢になることもあります。車内に防災グッズを常備しておけば、通勤中や買い物中に被災しても対応が可能です。

緊急時の迅速な移動のために

車が防災拠点になる最大の利点は「移動ができること」です。被災時、住まいが損傷を受けたり、停電・断水で生活が困難な場合でも、車に防災グッズを備えていれば、一時避難や物資の調達、遠方の親戚宅への移動が容易になります。

さらに、家族全員が「車に何が保管されているか」「災害時はどこに向かうか」といった共通認識を持っておくことで、混乱を最小限に抑えることができます。

防災グッズ車内保管の注意点

車内に防災グッズを保管する際には、いくつかの注意点があります。

第一に挙げられるのが「高温・低温の影響」です。車内は夏場に60℃以上、冬場は氷点下になることもあり、保管する物品の劣化が早まる恐れがあります。

防災グッズの保管に関する注意点

物理的な保管場所の選び方

防災グッズを準備する際、多くの人が中身の充実に意識を向けがちですが、「どこに保管するか」という物理的な保管場所の選定も非常に重要です。保管場所を誤ると、いざというときにグッズが使えなかったり、被害を受けて役に立たないといった事態を招きかねません。

まず重視したいのが「アクセス性」です。防災グッズは、災害発生直後にすぐ取り出せることが大前提です。そのため、玄関や寝室の出入り口付近、リビングの一角、通路側の収納など、人の動線上にあるスペースが理想です。また、避難の妨げとならないよう、コンパクトにまとめられる収納ボックスや縦型の収納ツールを選びましょう。

浸水や地震に強い保管方法

防災グッズを災害に強く保管するには、災害種別に応じた工夫が求められます。特に地震と水害(浸水)への備えが重要です。

地震対策としては、棚の最上段には重い物を置かず、軽量なものだけを収納するなど重心の管理も必要です。

浸水被害に備える保管場合は、シンク下や玄関脇などの低い位置を避け、棚の中段以上や2階への分散保管を検討しましょう。

ベランダや物置に保管する場合には、風雨の影響を受けにくい場所、直射日光が当たりにくい場所に設置し、防水カバーなどを併用することで、経年劣化を防止できます。

まとめ

防災グッズって、ただ買って揃えるだけじゃダメなんですよね。私も最初はリスト通りにグッズを用意して「これで安心!」と思ってたんですが、いざという時に「あれ、どこに置いたっけ?」とならないように、保管場所まできちんと考える必要があると気づきました。

確かに、防災グッズといえば中身ばかりに目が行きますが、保管場所までしっかりと考えて「防災グッズ」と言えるんですね。

置き場所を忘れたり、災害時に取り出せなかったら何もなりませんから・・・。

うちは一軒家なので、最初は物置に全部まとめて保管してたんです。でも、実際に災害を想定して動いてみると、夜中に停電して真っ暗な中、物置まで行くのは無理だなと痛感しました。そこで、玄関や寝室、トイレの近く、リビングの収納棚など、家の中のいろんな場所に分散して置くようにしました。必要なときにすぐ手が届くって、本当に大事です。

息子夫婦が賃貸マンションに住んでいるので、ちょっと考えてみたんですが、やっぱりスペースが限られてて工夫が必要だなと思いました。玄関の靴箱の下に小さな懐中電灯と防災ラジオ、キッチンのすき間収納に水や非常食、ベランダの室外機カバーの中に折りたたみトイレなど、置ける場所を探しながら“コンパクトかつ必要十分”な収納を考えるとかなり頭の体操になりましたね。

あと意外と便利なのが車です。我が家の車には、簡易トイレ、ブランケット、水のボトルなど最低限のものを積んでます。ただ、夏場は車内が高温になるので、食品や電池は要注意。定期的に中身をチェックして、劣化してないかを確認するようにしています。

そして何より、家族全員で「何がどこにあるか」を共有すること。私は防災マップみたいなメモを作って冷蔵庫に貼ってます。これがあると、誰か一人がいなくても他の人が動けるので安心感が違います。

結局のところ、防災って一度準備したら終わりじゃなくて、定期的な見直しとちょっとした工夫の積み重ねなんですよね。面倒に感じることもあるけど、「備えててよかった」と思える日が来ないことを祈りつつ、できることを続けていこうと思ってます。