床下収納のメリットとデメリット

床下収納の基本的な機能

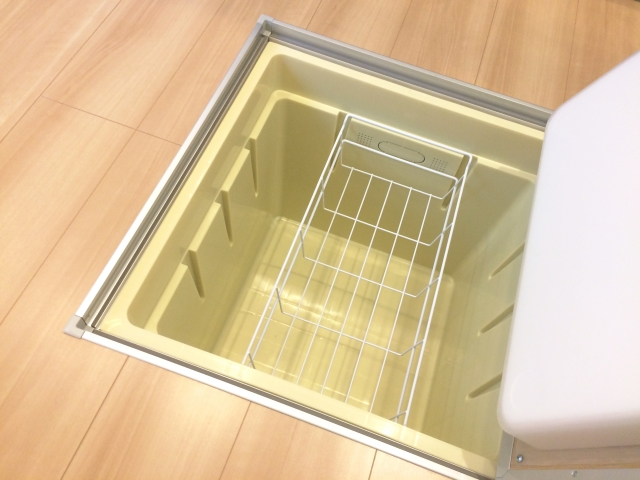

床下収納とは、住宅の床面下に設けられた収納スペースで、一般的にはキッチンや洗面所、廊下などに設置されることが多い構造です。

構造的には、床を開けると出てくるフタ付きの収納ボックスや引き出しタイプが主流で、床下空間を有効活用するために設計されています。

断熱材や基礎構造の影響を受けにくいエリアに限って設置されることが多く、普段あまり出し入れしない物や、長期保存に適したアイテムの保管に向いています。

床下収納のメリット

床下収納の最大のメリットは、デッドスペースを有効活用できるという点です。

床下の空間を収納として活用することで、室内の見た目をすっきり保ちつつ、収納力を補うことができます。

特にキッチンや脱衣所など、収納不足に悩む場所においては非常に実用的です。

床下収納は基本的に隠れたスペースなので、季節外の食品や備蓄品、使用頻度の低い調理器具などを収納しておくのに適しています。

また、災害時の備蓄品(非常食や水など)の保管場所としても有効です。

加えて、床下収納は目立たない位置にあるため、生活感を抑えたい家庭にも向いています。

家具を増やさずに収納場所を確保できるため、インテリアに影響を与えることも少なく、省スペース化が図れるのも利点の一つです。

床下収納のデメリット

床下収納にはいくつかのデメリットも存在します。まず第一に、出し入れの手間がかかる点です。

床のフタを開ける必要があるため、毎日のように使うアイテムの収納には不向きです。

特に高齢者や腰痛持ちの方にとっては、しゃがむ動作や重いフタの開閉が身体的な負担になりやすいでしょう。

次に、湿気やカビの問題も無視できません。床下は通気が悪く、湿気がこもりやすい環境です。そのため、食品や紙類、衣類など湿気に弱いものを収納する際は、密閉容器や除湿剤の使用が推奨されます。

また、定期的な点検を怠ると、カビや虫の発生源となることもあるため、衛生管理にも注意が必要です。

床下収納に入れていい物いけない物

食品や調理器具の安全な保管について

床下収納に食品や調理器具を保管する際は、「湿気・温度・通気性」の3点を意識する必要があります。

床下は外気の影響を受けにくい半密閉空間である一方、通気が悪いため、温度と湿度が上昇しやすく、結露が生じることもあります。

そのため、乾燥状態を維持できる食品のみを収納するのが基本です。

例えば、レトルト食品、缶詰、乾麺、アルファ化米などの非常食、ペットボトルの水、真空パックのお米などは適しています。

これらは密閉性が高く、湿度や温度の変化にも比較的強いため、床下収納での保管に向いています。

保存する際は、必ずプラスチック製のコンテナやフタ付きボックスに入れ、乾燥剤や除湿剤を併用しましょう。

調理器具に関しては、使用頻度の低い鍋や調理家電(たこ焼き器やホットプレートなど)であれば、スペースの節約として床下に収納するのも有効です。

ただし、金属製品は湿気によりサビが発生する可能性があるため、防湿対策が必須です。

日用品や防災グッズの安全な保管について

床下収納は、防災グッズや日用品の保管にも適したスペースです。

私もこの使い方がベストだと思って、防災グッズを収納しています。

もちろん保管期限などには注意をしています。

床下収納に入れてはいけない物は除外しなければいけませんね。

とくに、定期的に使わないが、いざという時に必要な物をまとめて保管する場所として活用されるケースが増えています。

具体的には、防災用品の懐中電灯、乾電池、携帯トイレ、簡易ガスコンロ、手回しラジオ、非常用ブランケット、紙皿や割り箸などの衛生用品、医薬品の予備などが挙げられます。

防災バッグや備蓄箱を作り、床下収納にまとめて保管しておくことで、災害時に素早く対応できる備えになります。

ただし、これらのアイテムの中にも湿気や温度変化に弱いものが含まれているため、保管状態には十分な配慮が必要です。

乾電池は長期間の保管で液漏れが発生する可能性があるため、電池保管ケースに入れ、できれば定期的に交換・チェックすることを推奨します。

危険な物品の取り扱い注意

床下収納は基本的に密閉性の高い空間であるため、可燃物・腐敗物・有害物などの保管には適していません。

収納に適さない代表的なものとして、スプレー缶、オイルライター、灯油、除光液、アルコール類などの引火性の高い物などが挙げられます。

これらは気温上昇や密閉空間による圧力変化により、爆発や引火のリスクが高まるため、屋外の通気性のよい倉庫や金属製の保管庫などに収納するのが望ましいです。

また、床下収納は気密性があるため、揮発性のある化学薬品類や塗料類なども内部の空気を汚染し、場合によっては健康被害を招く恐れがあります。

こうした製品はラベルの注意書きに従い、原則として屋内保管を避けるようにしましょう。

取扱注意が必要な洗剤や危険物

市販の家庭用洗剤や漂白剤、強力な酸性・アルカリ性のクリーナーなども、条件によっては床下収納に適しません。

特に、塩素系漂白剤は密閉空間で保管すると揮発ガスがこもりやすくなり、他の収納物に悪影響を及ぼす可能性があります。

ボトル入りの洗剤は温度変化によって液漏れを起こすこともあるため、床下収納での保管には向きません。

安全性を最優先に、床下収納はあくまで「常温・湿気に強い・密閉可能な」物品のみに限定するのが理想です。

床下収納のメンテナンスと点検

定期的な点検の重要性

床下収納を長く安全・清潔に使い続けるためには、定期的な点検が不可欠です。

床下は普段目につきにくいため、トラブルが起きても気づきにくく、カビの発生や虫の侵入、結露による収納品の劣化が進行してしまう可能性があります。

そこで、半年に一度を目安に点検の機会を設けて、収納物の状態と収納環境の両方を確認しましょう。

まず行うべきは、収納物の取り出しと清掃です。

収納スペースの底部にはほこりや細かなゴミが溜まりやすく、湿気によるカビの胞子が蓄積されることもあります。掃除機やウェットシートなどを使って清掃し、換気も同時に行うことで清潔な状態を維持できます。

湿度管理の方法

床下収納において湿度の管理は極めて重要です。

通気性が悪く、密閉された空間では湿気がこもりやすく、収納物の劣化やカビの繁殖を引き起こす大きな原因となります。

特に梅雨時や冬の結露が起きやすい季節は、湿度が上昇しやすくなるため、意識的な対策が求められます。

湿気やカビの対策

床下収納にカビが発生すると、収納物の劣化だけでなく、住宅全体の空気環境にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

そのため、カビの予防と対処の両面で対策を講じることが大切です。

まず予防としては、「定期的な換気」が基本となります。

晴れた日など湿度が低いタイミングを選び、床下収納のフタを開けて空気の入れ替えを行いましょう。

次に、防カビ剤の使用も効果的です。床下収納の隅に置いておくだけで一定期間効果が持続する製品や、除湿剤と兼用タイプのアイテムもあり、手軽に設置できます。

まとめ

私は、床下収納にあまり興味がなかったんですね。

で、去年のことですが、ふと、家族は使っているのかな?と思って、床下収納を開けてみました。

入っていた物は、ホットプレートや大きな土鍋、大皿やタッパーウェアなどでした。

家族に聞けば、「もういらないから入れておいた」とのこと。

そこで私は、入っていた物をすべて処分して床下収納を掃除しました。

そして、先にも書きましたが、防災グッズを入れました。

何となくですが、防災グッズを収納するベストサイズに思えました。

ただ、ひとつ気をつけなきゃいけないのが湿気ですね。

当然ですが、たまには扉を開いて空気の入れ替えや、入れてある物のチェックはしなければなりませんね。

床下収納のデメリットはデメリットとして理解しておきましょう。

床下収納は、使い方をちょっと工夫するだけで、本当に心強い味方になることを認識すると良いと思います。

少しでも参考になればと思います。