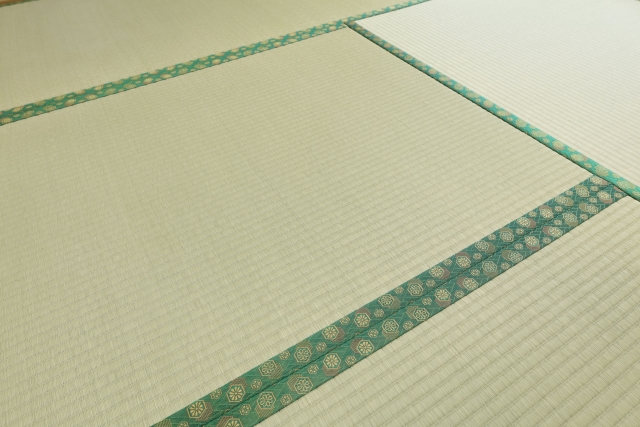

畳掃除の基本と必要性

畳の素材と特性を理解する

畳は日本の伝統的な床材であり、主に「い草」を用いた畳表(たたみおもて)と、藁や木材を芯にした畳床(たたみどこ)で構成されています。

最近では、耐久性やアレルギー対策を考慮した化学繊維製の畳も登場しています。

畳でアレルギー?

と、畳の上に大の字で寝っ転がるのが大好きな私は疑問に思いました。

がっ、畳の目の間にダニやカビが繁殖しやすいのだそうです。

い草の畳は天然素材特有の通気性と調湿性を備えており、湿気を吸収したり放出したりすることで室内環境を整える役割を果たします。

畳は湿度の高い日本の気候に非常に適した床材として長年親しまれてきました。

ですよね。畳は環境に良いと思っていましたが・・・。

しかし、湿気や汚れを吸いやすいという特性もあり、定期的な掃除とメンテナンスが欠かせません。

古い畳の見分け方と寿命

畳の寿命は使用頻度や環境によって異なりますが、一般的に5〜10年程度とされています。

古くなった畳は、畳表の色が褪せたり、ささくれが目立ったり、凹みや歪みが生じたりすることでその劣化が判断できます。

また、畳の芯材に使われている藁が劣化すると、踏み心地が悪くなるだけでなく、カビやダニの温床になる危険もあります。

特に押し入れの中や窓際など、湿気がこもりやすい場所に敷かれている畳は劣化が早まる傾向にあるため、状態をよく観察し、適切な時期に張り替えや裏返しを検討する必要があります。

畳の掃除をしないとどうなる?

畳の掃除を怠ると、い草の間にほこりやゴミ、ダニの死骸、食べこぼしなどが溜まり、衛生環境が悪化します。

これによりダニやカビが繁殖しやすくなり、アレルギーや喘息など健康被害を引き起こす原因にもなります。

また、畳の湿度が高く保たれたままだと、い草が腐食し、特有のカビ臭さが広がることもあります。

さらに、掃除不足によって小さなゴミや砂がすり込まれ、畳表を傷つけ、劣化を早めてしまうこともあります。

こうしたリスクを回避するためにも、畳は定期的な掃除とともに、風通しの良い環境を保つことが求められます。

畳掃除の準備と道具

必要な道具とアイテム

畳を効果的に掃除するためには、いくつかの基本的な道具を揃えておくと便利です。

まず、柔らかい毛のほうきや畳専用の掃除ブラシは、畳の目に沿ってゴミやほこりをかき出すのに最適です。

次に、吸引力を調整できる掃除機も役立ちます。高出力の掃除機を直接畳にかけると繊維を傷める恐れがあるため、吸引力を弱めて丁寧に扱うことがポイントです。

また、固く絞った雑巾や畳用のウェットシートも必要です。これらを用いることで、表面のほこりだけでなく、皮脂汚れやシミの除去も行えます。

さらに、カビ対策としてアルコールスプレーや重曹水を用意しておくと、衛生的な環境を保ちやすくなります。

掃除機やほうきの選び方

掃除機を選ぶ際は、軽量で小回りのきくタイプがおすすめです。

特に回転ブラシ機能がある掃除機は、畳の目に入り込んだ細かいゴミを効果的に吸い取れますが、ブラシの回転が強すぎると畳表を傷つける恐れがあるため、回転をオフにできる機種が理想的です。

一方で、ほうきを使う場合は、しなやかで先端が細く柔らかい材質を選ぶとよいでしょう。

棕櫚(しゅろ)製や化繊の畳用ほうきは、畳の目を傷めずに細かいチリをかき出すのに適しています。

私は古い人間なので、畳の掃除はほうきだと思っていました。

でも、今はほうきと掃除機を使い分けて、畳を長く綺麗に保つのですね。

日常のちょっとした掃除にはほうき、定期的な掃除には掃除機というように、用途に応じて使い分けることが畳の美しさと寿命を保つコツです。

効果的な掃除方法と手順

ほうきと掃除機の効果的な使い方

畳の掃除をする際には、まずほうきや掃除機を使って表面のゴミを取り除きます。

ほうきで掃くときは畳の目に沿って一定方向にやさしく動かし、繊維を傷めないように注意します。

細かいチリをしっかり取り除くには、しなやかで柔らかい材質の棕櫚(しゅろ)ほうきが理想的です。

やはり、ほうきですよね。

畳をやさしく綺麗にしてくれるのはほうきですよね。

でも、今では色々なアイテムが揃っているので、それらを活用したいですね。

掃除機を使う場合も同様に、畳の目に沿ってゆっくり動かし、吸引力は中〜弱に調整しましょう。

回転ブラシのある掃除機では、回転機能をオフにして畳表の摩耗を防ぐことが重要です。

クイックルワイパーとウエットシートの活用法

日常の手軽な掃除には、クイックルワイパーなどのフロアモップが便利です。

乾拭きシートで埃を吸着したあと、固く絞ったウェットシートで仕上げ拭きを行うと、目に入り込んだ皮脂汚れや微細な汚れまできれいに除去できます。

ウェットシートを使用する際は、水分を含みすぎた状態で使わないことが大切です。

過度の湿気は畳にダメージを与える可能性があるため、必ず水分をしっかり絞ったうえで使用しましょう。

重曹とクエン酸で雑菌を撃退する

ナチュラルクリーニングとして注目されている重曹やクエン酸は、畳の除菌や消臭に効果的です。

重曹は弱アルカリ性で皮脂汚れや酸性の臭いに強く、粉のまま畳にふりかけてしばらく置き、掃除機で吸い取ることで消臭と除湿ができます。

一方、クエン酸は酸性でカビ予防に効果を発揮します。

スプレーボトルに水200mlに対してクエン酸小さじ1を溶かし、雑巾に吹きかけてから畳を拭くと、雑菌の繁殖を抑えることができます。

漂白剤やエタノールの取り扱い

強力な除菌・殺菌効果を求める場合には、消毒用エタノールや家庭用の塩素系漂白剤を使うこともあります。

ただし、これらは畳の変色や退色を引き起こす恐れがあるため、使用には細心の注意が必要です。

エタノールは水で薄めて雑巾に染み込ませるか、スプレーで軽く吹きかけてから乾拭きします。

塩素系漂白剤を使う場合は、必ず目立たない部分で試してから使用し、使用後は水拭きでしっかりと残留物を取り除くようにします。

カビやダニの除去方法

畳は湿気を好むカビやダニの温床になりやすいため、対策が重要です。

軽度のカビであれば、乾いたブラシや掃除機で丁寧に除去した後、

エタノールをスプレーして拭き取り、しっかりと乾燥させます。

ダニ対策としては、天気の良い日に窓を開けて換気を行い、畳の湿気を飛ばすことが効果的です。

また、ダニ忌避効果のあるスプレーや燻煙タイプのダニ対策製品を使用するのも有効です。

さらに、布団の下にすのこを敷くことで、畳に直接湿気が伝わるのを防ぎ、ダニの発生を抑えることができます。

定期的な掃除に加えて、湿度管理や空気の循環を意識することで、畳を清潔で快適に保つことができるのです。

掃除後のアフターケア

除菌と消毒の重要性

畳掃除が終わった後には、仕上げとして除菌や消毒を行うことで、より衛生的な状態を保つことができます。

とくに湿気の多い季節やダニの繁殖が活発になる梅雨時期などは、雑菌やカビの発生を防ぐためにも重要な工程です。

消毒用エタノールを柔らかい布に吹きつけ、畳の目に沿って軽く拭くことで、表面に残る雑菌を効果的に除去できます。

長持ちさせるためのポイント

畳の寿命を延ばすには、掃除後のアフターケアだけでなく、日常的な扱い方にも工夫が必要です。

まず重要なのは「乾燥」です。掃除や拭き掃除をした後は、畳が完全に乾くまで部屋の換気を行いましょう。

湿気がこもると畳の芯材まで傷み、カビの温床となるリスクが高まります。

可能であれば窓を開けて風を通し、扇風機やサーキュレーターを使って乾燥を促すのも有効です。

また、家具や敷物などを同じ場所に長時間置かず、定期的に配置を変えることで通気性を確保し、畳の劣化を防ぐことができます。

さらに、直射日光を避けるためにカーテンやブラインドを使うことで、色褪せの防止にもつながります。

まとめ

畳は日本の暮らしに深く根ざした伝統的な床材であり、その特性を理解し、適切な掃除と手入れを行うことで、美しさと快適さを長く保つことができます。

畳の掃除は、ほうきや掃除機による日常的なほこりの除去に始まり、クイックルワイパーや重曹・クエン酸などを用いたナチュラルクリーニング、さらには除菌・消臭まで幅広い方法があります。

湿気によるカビやダニの発生を防ぐためには、掃除後の換気や乾燥も不可欠です。

掃除後のアフターケアでは、エタノールなどによる除菌に加え、定期的な点検とメンテナンスも畳を長持ちさせる鍵となります。

正しい知識と手順を身につけて実践すれば、畳は快適で健康的な住環境の維持に大きく貢献してくれる存在となるでしょう。

これで私も安心して畳の上で大の字に寝っ転がれます!